先日6月11日、浜松で開催された「認知症サポーター養成講座」に参加しました。

受講すると『認知症サポーター』になることができます。しかし、サポーターには何か特別なことが求められるわけでありません。身近な人が認知症になった際に、認知症のことを正しく理解し、温かく見守り、自分のできる範囲でサポートしていくことが期待されています。

厚生労働省HP「認知症サポーターとは」

会場には約30名、幅広い世代の参加者が集まっており、認知症への関心が高まっていることを実感しました。

私は行政書士と併せて、社会福祉士としても活動をしています。

一人一人、歩まれてきた人生は異なり、形にしたい思いに同じものはありません。

皆さんの色々な思いに対する、私自身の心持や関わり方を改めて考える機会にし、そして皆さんの気持ちを広く知るために今回の講座に参加しました。

「認知症サポーター養成講座」が気になっている皆さんは、認知症という症状について理解できるとても良い機会です。是非、参加をお勧めしたいです。参加方法は最後に書いてあります。

講座に参加するきっかけは様々でした。今まさに関わっている人もいれば、わからないからこそ知るために参加された人もいます。

迷われていたり、興味を持たれている皆さんに、どのような雰囲気の講座だったのかがわかるよう、講座内容の一部と、心に残った言葉などを報告しますので参考にしてください。

1. 「認知症」というコトバが生まれた当時を振り返る

講師からまず投げかけられました。

「認知症」という言葉はいつ頃生まれたのでしょうか?その当時の状況は…

2004年の厚生労働省の検討会(『痴呆』に替わる用語に関する検討会」報告書)が始まりでした。

報告書には

単に用語を変更する旨の広報 を行うだけではなく、これに併せて、「認知症」に対する誤解や偏見 の解消等に努める必要である。

加えて、そもそもこの分野における 各般の施策を一層強力にかつ総合的に推進していく必要がある

と書かれています

この20年間で、「認知症」という言葉をテレビや会話でもよく耳にする。またこの症状と向き合う皆さんが増えたのではないでしょうか。

認知症という言葉が生まれたころの話もありました。

当時は『認知症=介護、人生が終わってしまう、他人事』そういうイメージが強かった。

当時は、認知症の当事者の声や、認知症の症状についての理解が深まっておらず、本人やご家族が他人に打ち明けられず悩みを抱えることも多かったとのお話がありました。

実際に現場で関わってこられた講師のリアルなお話は大変勉強になり、文章で見るよりもわかりやすいと感じました。

今は全国で1,600万人以上の認知症サポーターが活動し、その理解は着実に広がりつつあります。

認知症サポーターの数:16,216,001人[令和7年3月31日]

認知症サポーターキャラバンHPより(サポーターの養成状況)

2. 身近だからこそ みんなで支え合えるもの

認知症はどのくらいの人が関わりあるのでしょうか?

2022年度の調査推計を見ると『65歳以上の高齢者の約12%が認知症、約16%が軽度認知障害(MCI)、約3人に1人が認知機能に関わる症状を持つ可能性がある』ことがわかります。

詳しくは:政府広報オンライン「認知症に関する正しい知識と理解を深めましょう」

ご家族やサポートする皆さんを踏まえるととても多くの皆さんが関わっていることがわかります。

3. 親切な偏見をなくしていきたい

まだまだ認知症への理解や関わり方に差がある場面に出会います

認知症と聞いた、あるいはそう思えるような人と関わる際

・「この人は忘れる人だ」という前提で対応が雑になる

・本人が本当はできることも全て代わりにやってしまう

「できない人」という前提で接したり、できることまで全て奪ってしまうような対応は、本人の自尊心を深く傷つけます。

また、この関わり方は認知症と診断された人への関わり方に限らりません。私たちの日常生活の中でどんな人とでも心がける姿勢ですし、特に高齢者や障がいを持つ人へのサポートにおいても同様だと感じます。

悩みを抱えた人の状況を色々な角度から理解することに努め、偏見なく、本人の能力や意思を最大限に尊重したサポートをしていく必要があると改めて考えさせられました。

4. 「本人」の声に耳を傾けること

特に心に残ったのは、動画で紹介いただいた静岡県希望大使である三浦重雄さんのメッセージです。

三浦さんは、牧之原市在住の63歳(令和2年委嘱時点)。平成27年にMCI(軽度認知障害)と診断を受け、現在は、吉田町の精米店「おこめ館いわ堀」に勤務し、働きながら治療を続け、県内外の認知症の本人の方々と積極的に交流を行っていいます。

素敵なメッセージが込まれれていますので、是非ご覧ください。

私が特に印象に残ったメッセージを紹介します

進行性の病気ではありますがすべてのことがいっぺんにできなくなるわけではありません。

できなくなったことは本人にもまた近くにいる家族にもショックなことです。

まるでそれの生活の大半であるように錯覚してしまいます。

私もそうでしたが、できなくなってきたことに執着するとそれしか見えなくなってしまいます。

仲間うちで話しをする話題ですが

昨日何を食べたかより、今日何を食べたいか何が好きか

明日何をやってみたいか

自分が今できていることをやりたい事、楽しみに目を向けていくと

そのトンネルの出口が見えてきたりします。

そういった意味で仲間との出会いは大きな力でした。

〈三浦さんのコメント〉

認知症はだれでもなり得る病気です。ですので、認知症をなりたくないと「予防」するより、なるかもしれない病気として「備えて」いってくれたら嬉しいです。私は、今、皆さんの前で話をしていますが、認知症が進行しても、「分からない人」になってしまうのではないと考えています。言葉が出にくくなっても、歩けなくなっても、私の意志は残っていると信じます。わたしは希望を伝えていきたいと思います。

詳細は静岡県HP「認知症本人大使「静岡県希望大使」について」をご覧ください

5. 早めの相談が幸せな生き方を考えるきっかけに

最後には早期に受診することのメリットについてもお話がありました

認知症と診断されたら、原因疾患に合わせた適切な治療を始めることにより、進行を遅らせることができる。

認知症ではない場合、手術や内科的治療、不適切な薬の調整で治る場合もある。長期間放置すると回復が難しくなる。

早期であればあるほど、病気のことを理解して受け入れることに時間をかけることができる。生活しづらさやトラブルを自分で工夫して軽減する機会も増やせる。

症状が軽度のうちに重度になった時に備えて信頼できる人に代理判断を託すなど、対策を検討することができ、自分が願う生き方を全うすることができる。

6. 「認知症サポーター養成講座」に参加してみてください

講座で話いただいた内容の一部をご紹介してきました。その他お話いただいたことのを箇条書きで簡単にご紹介します

- 日本認知症本人ワーキンググループ(JDWG)が、2018年に「認知症とともに生きる希望宣言」を表明したこと

- 認知症と共に生きる家族の4ステップ

- 第1ステップ:とまどい・否定

- 第2ステップ:混乱・怒り・拒絶

- 第3ステップ:割り切り

- 第4ステップ:受容

- 声掛けは「本人の意志・自尊心を尊重する接し方を」

- ①まずは見守る

- ②余裕を持ち、やさしい語り掛けで、はっきりとした口調

- ③声掛けは一人で行う

- ④背後からや、突然などびっくりするような声をかけない

- ⑤本人のペースに合わせて話す(自分のペースで特に早口で話さない)

- 認知症の具体的な症状

- 認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったためにさまざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態(およそ6ヵ月以上継続)を指します。※詳細は厚生労働省HP「認知症を理解する」)

- ・認知症の原因となる病気はたくさんある。「アルツハイマー型認知症」「レビュー小体型型認知症」「前頭側頭型認知症」「血管性認知症」などがある。種類ごとに、現れる症状も異なる。※詳細は政府広報オンラインページ「

認知症の初期症状は?」 - オレンジシール・オレンジメール(徘徊高齢者早期発見事業)※詳細は浜松市HPを参照

- 認知症予防の大切さ

多くの自治体で「認知症サポーター養成講座」が開催されています。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

自治体事務局の連絡先はこちらから確認できます(認知症サポーターキャラバンHP)

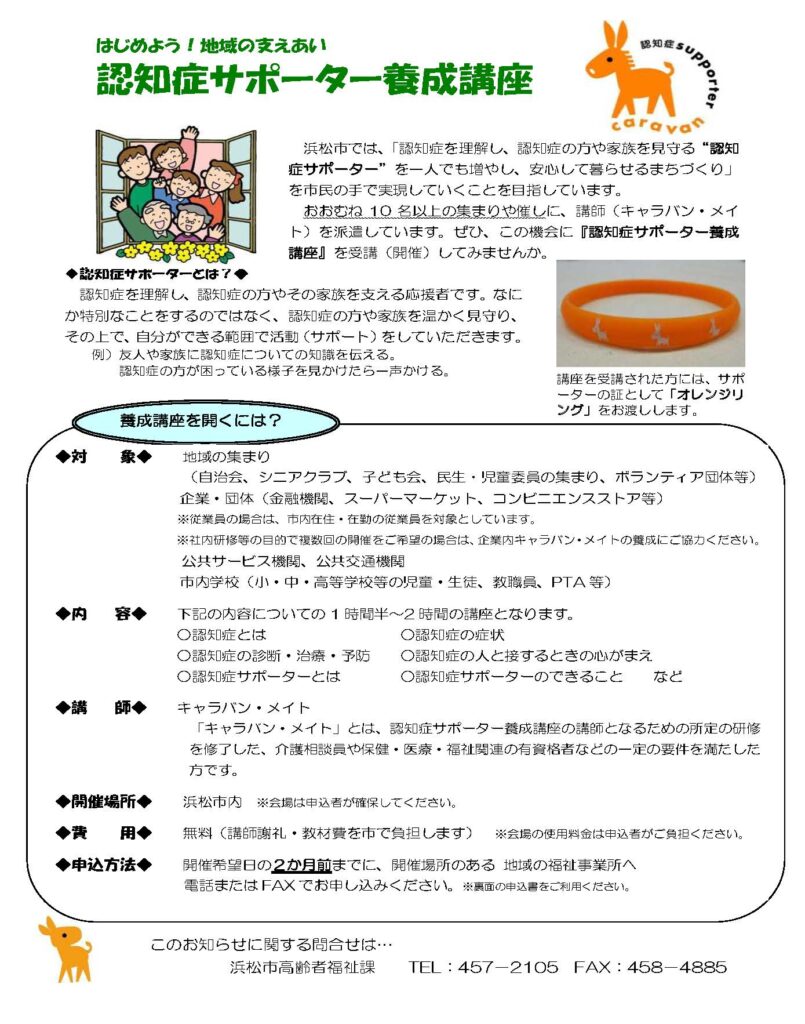

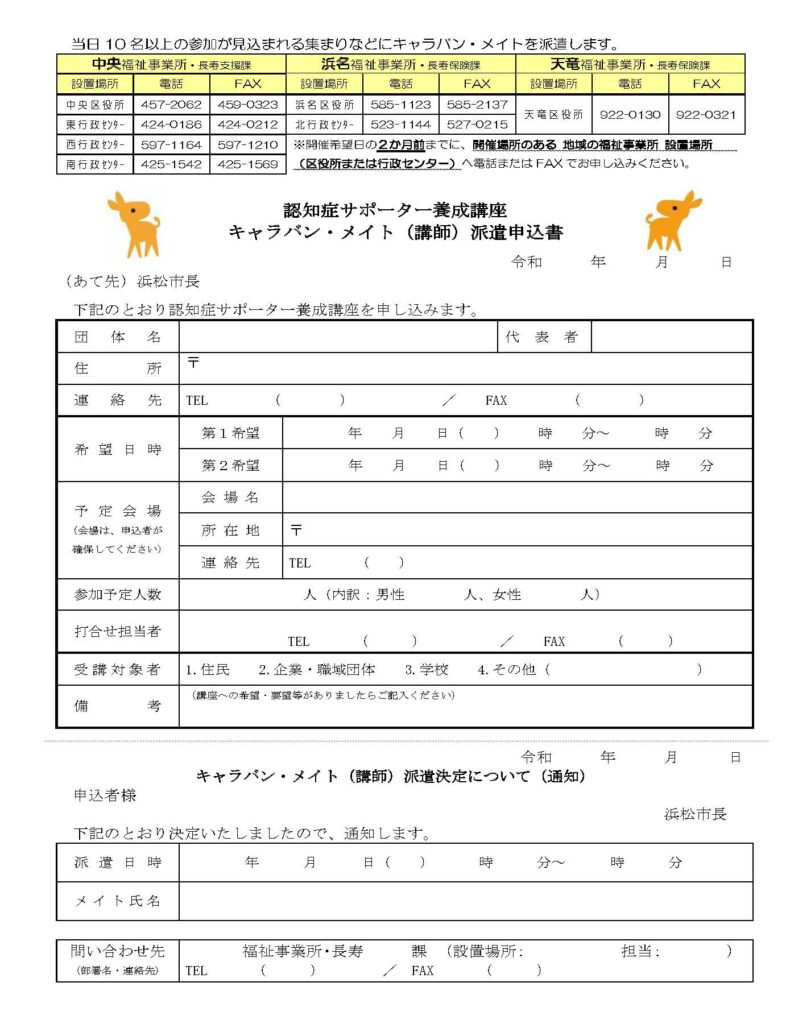

浜松市では、①個人で認知症サポーター養成講座を受講したい場合と②団体で講座を受講したいor催しで講座を開催したい場合の2つに分けて周知しています

①個人で認知症サポーター養成講座を受講したい場合

②団体で講座を受講したいor催しで講座を開催したい場合