「地域を元気にしたい、仕事で盛り上げたい」 そんな思いをお持ちの皆さん、農林水産省が提供する農山漁村振興交付金は、その実現を後押ししてくれる制度です。

現在、令和7年度の2次公募が6月中旬から7月中旬頃に予定されています。交付金申請には、これからご紹介するように、制度内容の詳細な読み込みと多くの準備が不可欠になってきます。

この記事では制度内容や事例を知ることで、ご自身の事業に活かせるポイントを1つでも多く見つけられば幸いです。

この交付金は毎年行われている制度(※来年度以降も継続される見込みですが、変更の可能性もあります)ですので、次回の公募を見据えて今から準備を始めたい方も、ぜひ参考にしてください。

1.農山漁村振興交付金ってどんな制度?

農林水産省が実施する「農山漁村振興交付金」は、地域の豊かな資源を活かして、新たな仕事を生み出し、雇用や所得を増やしていくことを目指すための心強い支援制度です。特に「地域資源活用価値創出対策」は、地域で大切にされてきた物(地域資源)の「価値や魅力」に、より多くの人が気づくようにカタチにする取組みを応援します。

ここでの「地域資源」は、農産物や海産物だけではありません。美しい棚田の風景、豊かな森林、ジビエ、間伐材といった自然の恵みはもちろん、その土地に根付く伝統や文化、人々の知恵まで、あらゆるものが対象になります。

令和7年度の公募では、3つのタイプで交付が支援されています

- 地域活性化型

- 農泊推進型

- 農福連携型

それぞれのタイプには、計画作りや研修などの「ソフト事業」と、施設の整備といった「ハード事業」が用意されており、地域の特性や検討中の事業の内容に合わせて、柔軟に活用できるのが特徴です。

「他の補助金と同時に申請できないのでは?」

と、心配される方もいるかもしれませんが、ご安心ください。この交付金は、他の補助事業への申請と並行して応募することが可能な場合があります。ただし、他の事業で採択された場合など、状況によっては交付金の対象外になったり、決定が取り消されたりする可能性があるので、その点は事前に確認しておきましょう。

令和7年度農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)地域活性化型、農泊推進型、農福連携型のうち地域単位の取組提案者向け事業公募要領より※令和7年2月に行われた1次公募の情報です

2.3つの支援タイプを紹介

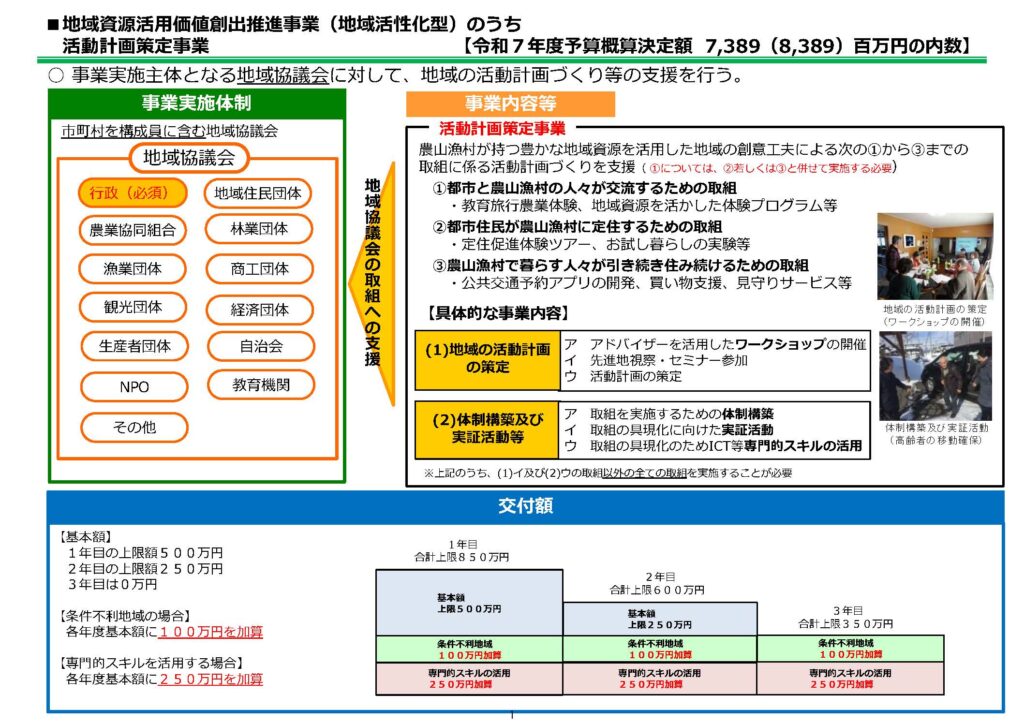

(1) 地域活性化型:思いをカタチにしていく!

農山漁村で新しい仕事が生まれ、地域住民が生き生きと暮らせる環境を作り、その魅力を広く発信することです。

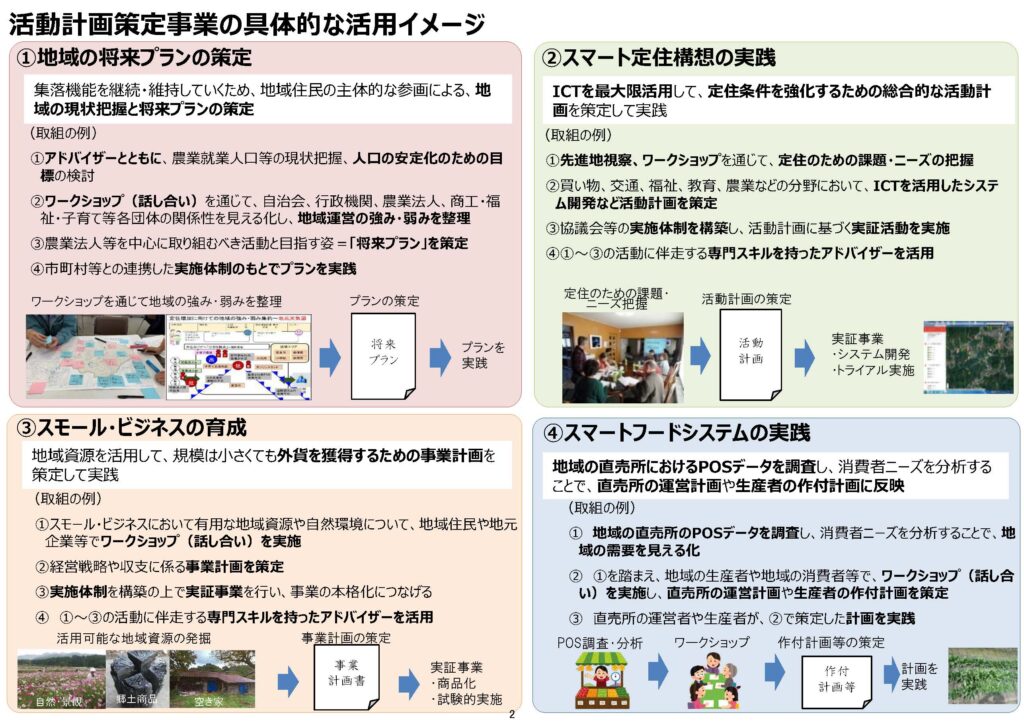

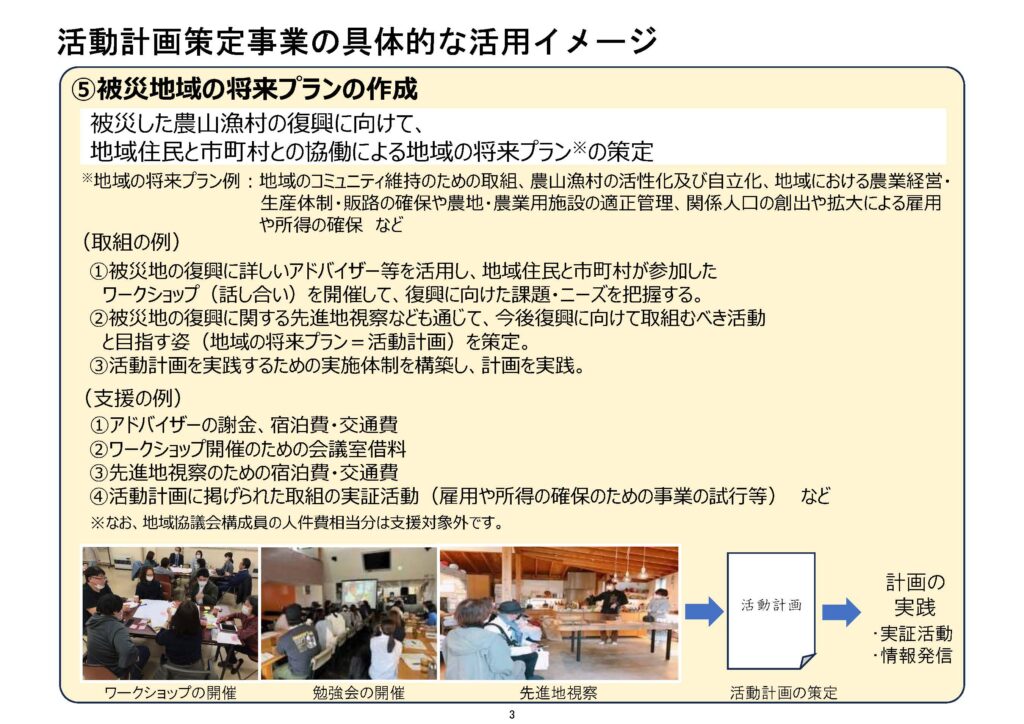

令和7年度では、「活動計画策定事業(ソフト事業)」として、地域資源を洗い出し、今後の具体的な活用計画を策定するための費用などが支援されます

- 活動計画策定事業(ソフト事業): 「どんな地域資源があるんだろう?」「どうすれば所得が増えるかな?」そんな悩みや困りごとを一つずつ解決していき、それらを実現するための計画を作っていく一連の流れに対して支援が受けられます。具体的には専門家を招いてのワークショップ、成功事例を学ぶための先進地視察、計画策定のための会議の開催などが対象です。さらに、計画に沿って実際に事業を試してみる「実証活動」も含まれています。計画は作ったけど…で終わらない仕組みがあります。

実施主体は「地域協議会」を中心に!

この「地域活性化型」で「活動計画策定事業」を行う場合、地域の様々な団体が集まってできた「地域協議会」が中心的な役割を担います。この地域協議会には、構成員に市町村が必ず含まれていることや、協定・規約・規定に定めておくべき事項などルールがあります。

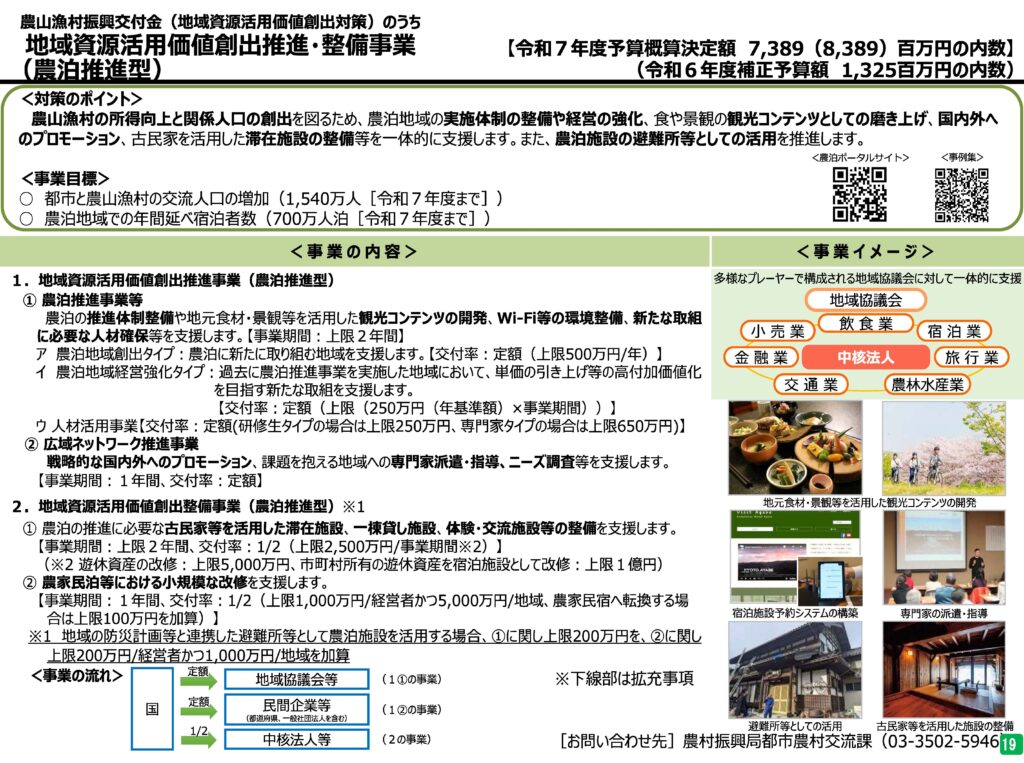

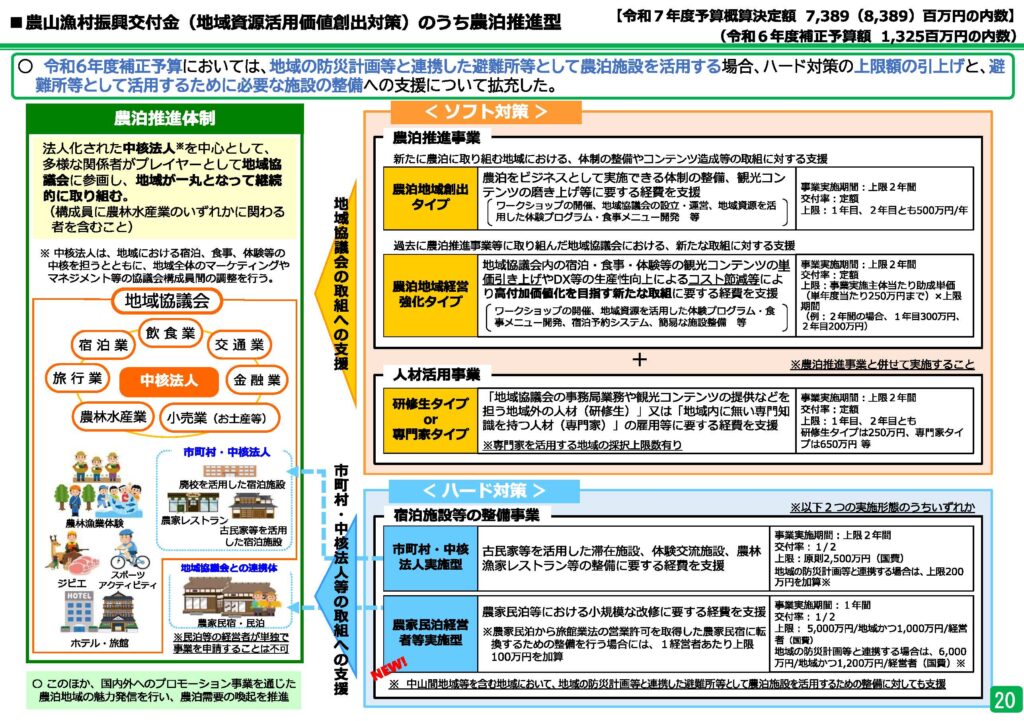

(2) 農泊推進型:農山漁村での「体験」をビジネスに!

近年人気の「農泊」は、農山漁村での暮らしを体験できる宿泊サービスのことです。このタイプでは、農家民宿の整備から、観光客を温かく迎え入れる体制づくり、専門家によるアドバイスまで、農泊事業の立ち上げから拡大までを幅広く後押しします。

主な事業内容は以下の通りです。

- 農泊推進事業(ソフト事業)

- 農泊地域創出タイプ:これから農泊を始めたい地域が、農泊を観光ビジネスとして継続的に活動できる体制作りを支援します。伝統料理などの「食」、雄大で美しい「景観」などの地域資源を観光コンテンツとして磨き上げ、情報発信を行うなど、新たに取り組むための事業です。事業完了時までに、地元産物を用いた食事提供と農林漁業体験提供の体制構築など要件があります

- 農泊地域経営強化タイプ:すでに農泊を実施している地域が、さらなる高付加価値化を目指し、客単価の向上や運営コストの削減に取り組むための支援です。地域協議会内の宿泊・食事・体験等の観光コンテンツに係る料金単価を引き上げることなど要件があります。

- 人材活用事業(ソフト事業)

- 研修生タイプ:農泊事業を進める上で必要な人材が地域にいない場合、地域外から専門知識を持つ研修生を受け入れ、事務局業務や観光コンテンツ作りを担ってもらうための費用が支援されます。

- 専門家タイプ:農泊の経営・運営について、外部の専門家から指導や助言を受けたり、情報発信、販路開拓のサポートを受けたりするための費用が支援されます。(専門知識の例:事業計画の作成、プロジェクトマネジメント、観光プロモーション・商品開発、ICT化指導など)

- 農家民宿転換促進費(ソフト事業)

- 旅行者の受け入れを増やし、より安定した収益を確保するため、農家「民泊」から農家「民宿」へステップアップする取組みです。

- 市町村・中核法人実施型(ハード事業)

- 使われなくなった古民家や廃校になった校舎などを、宿泊施設や農林漁業・農山漁村体験ができる施設として再生する取り組みなどが支援されます。

- 農家民泊経営者等実施型(ハード事業)

- 農家民泊経営者等が行う、①旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可取得に必要な最低限の設備の整備、②個人旅行者を呼び込むために必要となる宿泊施設の質の向上のための設備の整備、③地域の防災計画等と連携した避難所等又は指定避難所等として活用するために必要となる設備の整備に対して支援されます。

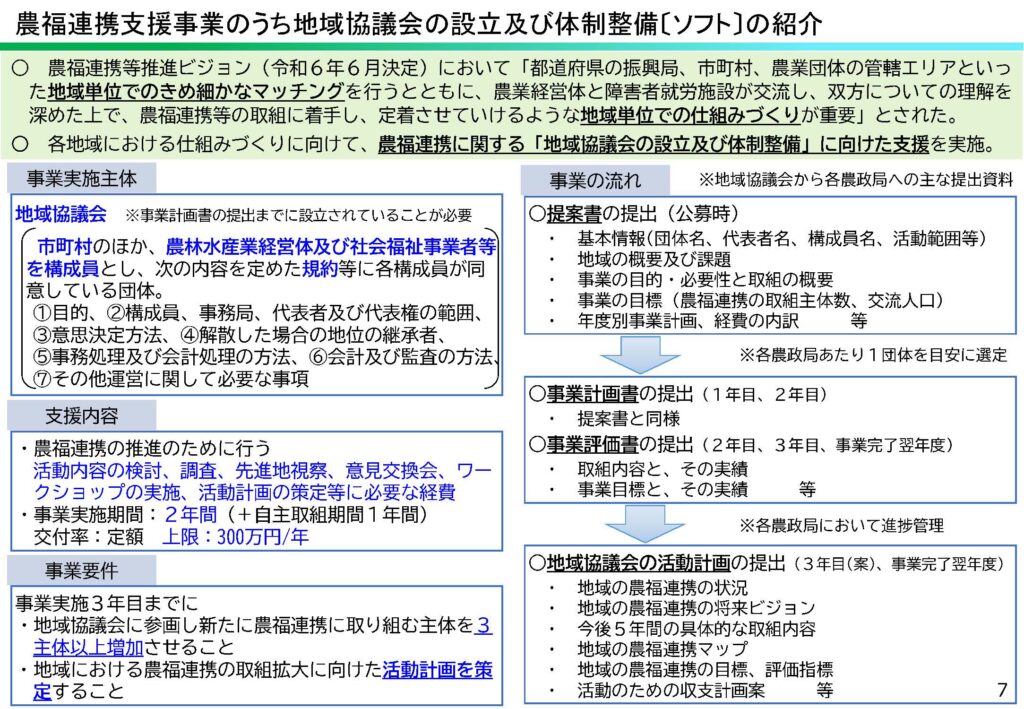

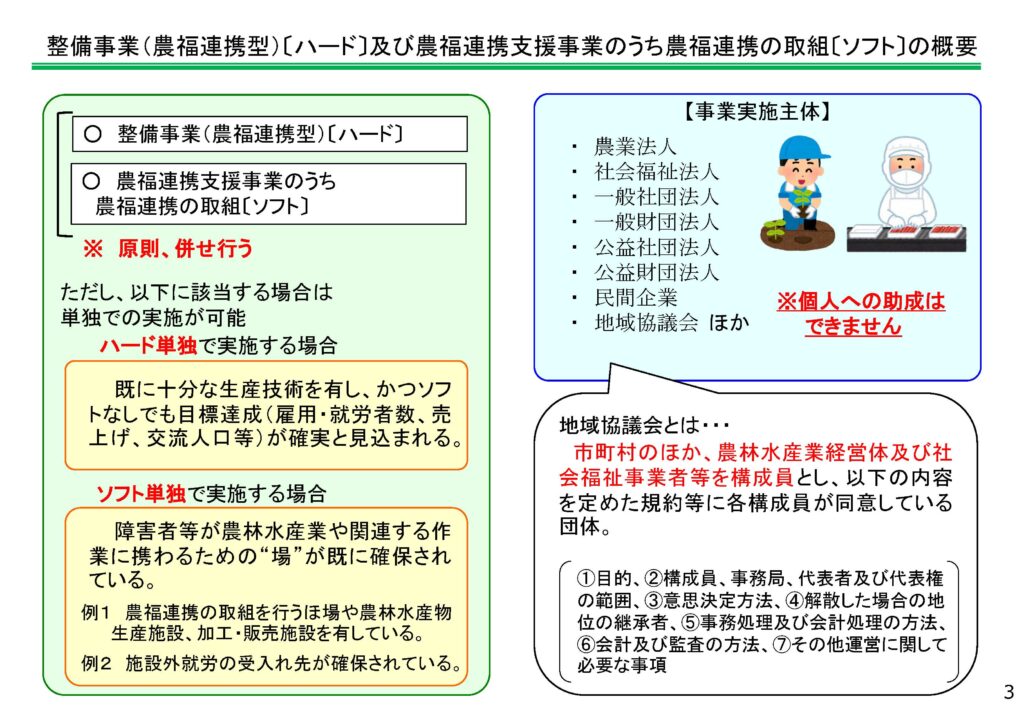

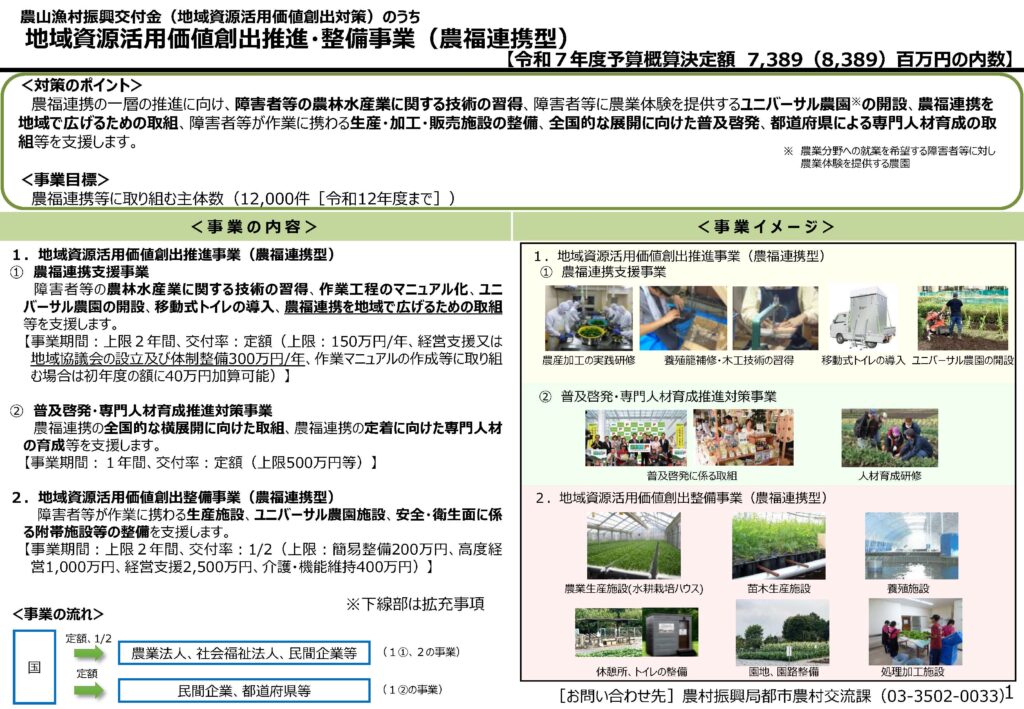

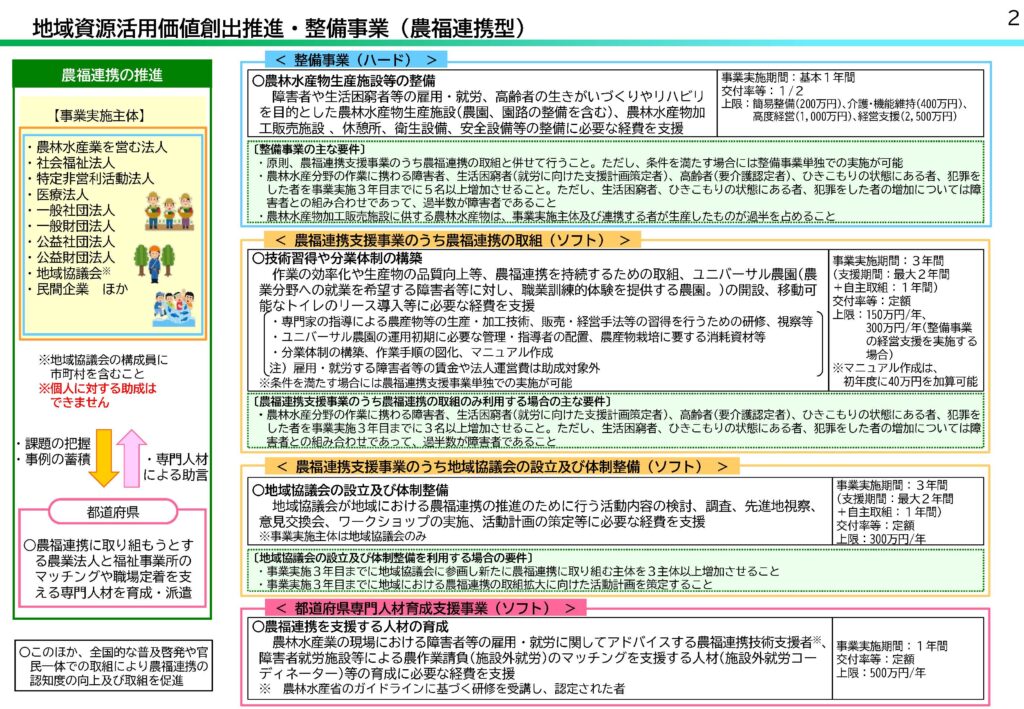

(3) 農福連携型:農林水産業で「共生」の場を創る!

「農福連携」とは、農林水産業の現場と福祉を繋ぎ、障がいを抱える方々が農業や林業、漁業に携わることで、生きがいや就労の場を見つけることを目指す取り組みです。また詳細な要件等は要綱等の確認が必要ですが、生活困窮者、高齢者、ひきこもりの状態にある者、犯罪経験者なども、新たな働き手や地域活動への参加者として支援の対象となります。

主な事業内容は以下の通りです。

- 農福連携支援事業(ソフト事業)

- 農福連携の具体的な取り組み:専門家による生産・加工技術、販売・経営手法などの研修や視察、ユニバーサル農園の管理・指導者の配置、作業手順マニュアルの作成など、実際に農福連携を進めるための具体的な活動が支援されます。

- 地域協議会の設立および体制整備:地域全体で農福連携の取り組みを広げるための活動計画策定や、新たに農福連携に取り組む主体を増やすための活動が支援されます。

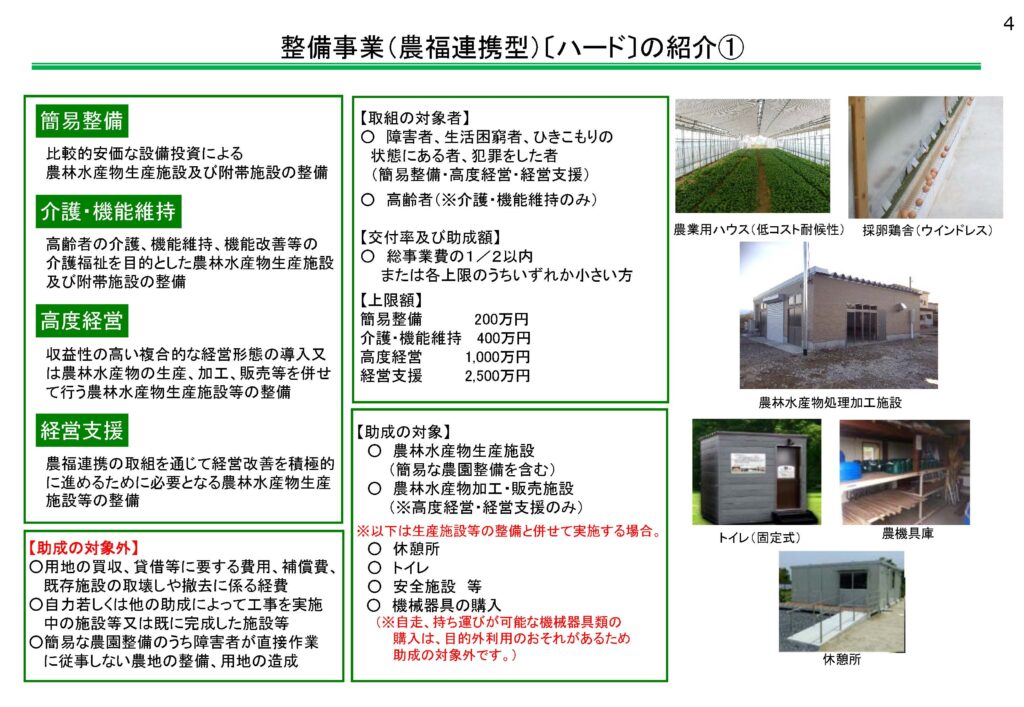

- 整備事業(ハード事業)

- 農林水産物の生産施設や加工・販売施設、そしてそれに付随する施設の整備が支援されます。これらの施設は、障害を持つ方々の雇用や就労、高齢者の生きがい作りやリハビリを目的とするものです。

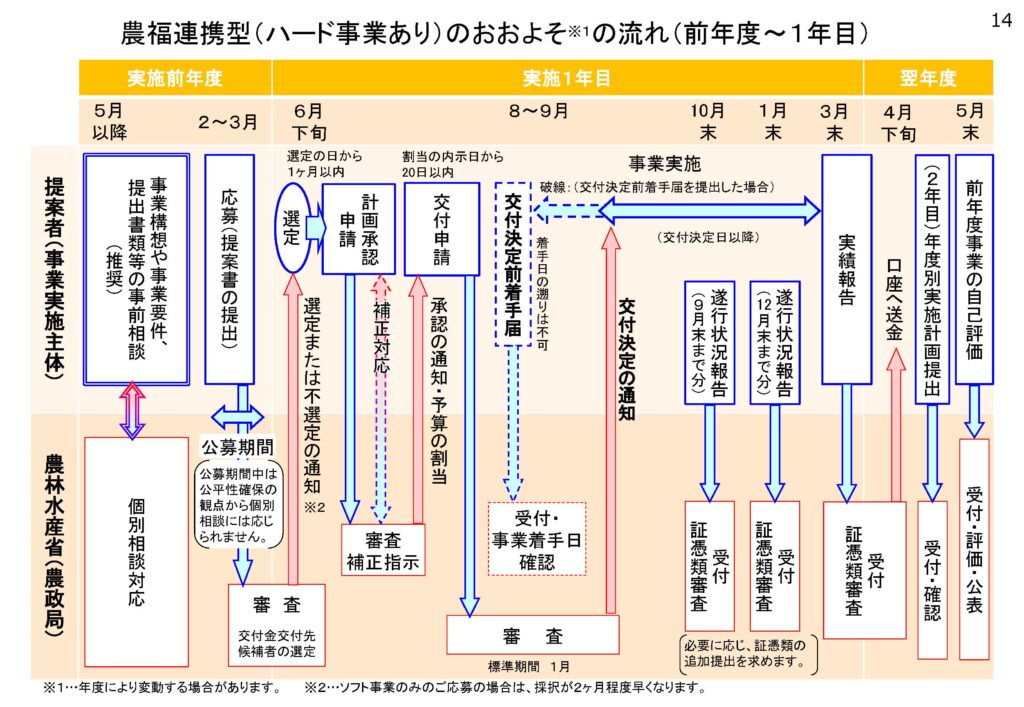

3.応募から採択までの流れ

1. 公募期間:次回2次公募はR7年6月中旬〜7月中旬を予定!

農林水産省から、令和7年度農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)の2次公募が、令和7年6月中旬頃から7月中旬頃を目途に実施されると発表がありました。正確な日程や詳細については、農林水産省のウェブサイトで随時情報が更新されますので、こまめにチェックして最新情報を逃さないようにしましょう。

【参考情報】 例年、最初の公募は2月頃に行われることが多いですが、今回は2次公募という形です。また、別の交付金である「山村活性化対策」は5月上旬から下旬にかけて募集が行われていました。いずれにしても、提案書類は期限までに提出することが必須です。

2. 公募説明会:最新情報はウェブで確認を!

今回の2次公募に関する説明会の開催については、現時点では明確な情報が出ていません。過去には説明会が開催されたケースもありますので、農林水産省のウェブサイトで公募要領などと合わせて、説明会の有無も確認するようにしてください。

3. 提案書の提出:疑問は事前に解消しよう!

- 提出する提案書は、指定された様式(農山漁村振興交付金事業実施提案書など)を使って作成します。

- 提出方法は、電子メール、郵送、宅配便(バイク便含む)のほか、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)も利用可能です。

- 事業の構想や要件、提出書類に関する疑問点がある場合は、事前に担当部署へ相談することをおすすめします。ただし、質問内容によってはすぐに回答が得られない場合もあるので、不明な点は早めに確認するよう心がけましょう。

4. 審査・選定:

- 提出された提案書は、農林水産省の選定審査委員によって厳正に審査され、交付候補者が決定されます。

- 審査では、以下のような点が重視されます。

- 事業が交付金の目的や趣旨に合っているか

- 地域活性化にどれだけ貢献できるか

- 地域の課題やニーズを正確に把握しているか

- 地域資源の特性を活かした内容になっているか

- 地域全体での取り組みとして適切か

- 事業の目標設定は妥当か、具体的な成果が見込めるか

- 事業完了後も自立して継続できる見込みがあるか

- 予算の使い道は適正か

- 事業を実施する体制は十分か など

- 審査結果の発表と通知の時期は、ソフト事業のみを行う場合と、ハード事業を含む場合とで異なります。ハード事業を含む場合は、ソフト事業のみの場合よりも1〜2ヶ月程度遅れて通知される見込みです。

4.どこに問い合わせればいい?問合せ・申請先一覧

この交付金の申請先や問い合わせ先は、事業を実施する地域によって異なります。

- 北海道:農林水産省農村振興局長 または北海道農政事務所長

- 沖縄県:内閣府沖縄総合事務局長

- 北海道および沖縄県以外の都府県:事業を実施する地域を管轄する地方農政局の長

まずはご自身の地域の担当部署を確認し、不明な点があれば積極的に問い合わせてみましょう。

- これから予定されている2次公募に関する問い合わせ先は以下の通り。

- 地域活性化型、農泊推進型、農福連携型(地域単位の取組提案者向け事業): 農村振興局農村政策部都市農村交流課 地域活性化G(電話:03-6744-1855)

- 都市農業機能発揮対策(都市農業共生推進等地域支援事業): 農村振興局農村政策部農村計画課 都市農業室(電話:03-3502-5948)

5.まとめ

令和7年度の農山漁村振興交付金は、地域の力を最大限に引き出し、新たな価値を生み出すための大切な制度です。

今回の2次公募は令和7年6月中旬から7月中旬頃に予定されていますが、交付金の申請には、事業計画の策定、必要書類の準備、関係者との調整など、非常に時間と労力がかかります。

仮に今回の2次公募に間に合わなかったとしても、来年2月頃には令和8年度の1次公募が実施される可能性が高いです。この交付金を活用し、地域の活性化を目指すのであれば、今すぐにでも準備に取りかかることを強くお勧めします。

公募要領や提出方法をしっかり確認し、特に応募要件、提出書類、具体的な事業目標の設定、そして費用対効果の算定については、早期に情報収集と準備を進めていきましょう。